Minggu, 05 Oktober 2008

Panduan Mengoleksi Seni Rupa

Jika Anda mempertimbangkan untuk membeli karya seni, ada beberapa hal yang bisa dipakai sebagai panduan memilih karya seni :

1. Koleksilah karya seni dari perupa akademis yang memang punya dedikasi tinggi dalam bidang seni rupa. Di Cina dan negara-negara lain pada umumnya, perupa “harus” dari lingkungan/lulusan akademis. Sebab, seni rupa bukan semata ketrampilan olah tangan, tetapi konseptual juga.

2. Pilihlah karya seni yang mempunyai kesan khusus pada diri Anda, apakah dari segi tema ataupun penampilan estetis. Lebih baik lagi bila lukisan tersebut membuat Anda mengingatkan moment-moment pribadi atau pengalaman hidup yang menyadarkan Anda. Yang mengingatkan Anda akan sesuatu. Yang membuat Anda bahagia atau pun nyaman.

3. Jangan membeli karya seni rupa karena semata-mata nilai investasinya. Koleksilah karya seni yang memang benar-benar Anda sukai.

4. Disamping mengoleksi dari perupa yang “sudah punya nama”, sebaiknya mengoleksi perupa yang “potensial” meskipun namanya belum terdengar dikancah seni. Siapa tahu, seiring berjalannya proses waktu, karya perupa tersebut dicari dan diburu para kolektor. Hal tersebut otomatis akan meningkatkan “nilai” koleksi Anda.

5. Pastikan keaslian karya seni yang akan Anda beli. Jika Anda membeli jam tangan atau tas palsu, barang tersebut masih bisa digunakan. Namun untuk lukisan palsu, tidak mempunyai nilai sama sekali.

6. Biasakanlah membeli karya seni dari galeri, balai lelang atau pameran seni.

Rabu, 17 September 2008

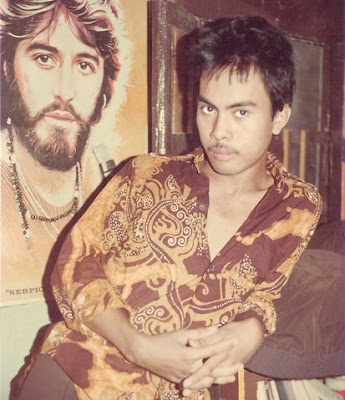

Pameran Lukis angkatan 82

Para perupa Institut Seni Indonesia angkatan 1982 sedang berpose dalam suatu pameran di Bentara Yogyakarta. Di depan adalah para mahasiswi Diskomvis angkatan 1986.

Minggu, 07 September 2008

Ilustrasi Cerpen Tidak Bersalah

Mengapa ilustrasi cerpen di Kompas Minggu dianggap mengganggu ke”khusukan” pembaca teks cerpen itu sendiri? Sebegitu “perkasa” nyakah ilustrasi cerpen hingga sanggup “menyurutkan kekuatan gaib kata-kata” yang sudah dibangun (tentunya) dengan sungguh-sungguh oleh para pengarang?

Salahkah ilustrasi-ilustrasi tersebut?

Saya juga termasuk penikmat Kompas Minggu yang berharap dapat selalu dikagetkan akan munculnya ilustrasi-ilustrasi cerpen yang ‘mengejutkan’, ‘segar’, dan ‘tidak biasa-biasa saja’ serta tidak membosankan sehingga tidak cukup alasan buat penikmat cerpen (plus ilustrasi) untuk berpikir bahwa ilustrasi-ilustrasi tersebut “bisa saja tidak usah dihiraukan” keberadaannya.

Namun dalam hal ini, ilustrasi ‘yang segar dan tidak biasa-biasa saja’ bagi saya adalah yang mengganggu, terutama karena ‘keelokan’ tata rupanya. Tidak menjadi keharusan benar apakah ilustrasi itu mampu menjelaskan atau mengusung makna dari teks yang terkandung dalam cerpen tersebut. Yang saya harapkan adalah ilustrasi setidaknya mampu mengimbangi tema yang diangkat oleh cerpen. Dia perlu bersaing menjadi sama menariknya dengan isi cerita pendek itu sendiri. Sehingga ketika bersanding dengan cerpen, lewat kekuatan tata rupanya, peran ilustrasi buat memikat pembaca tersampaikan. Pembaca betah membaca cerpen tersebut dan betah menatap ilustrasinya. Sebaliknya, andai ilustrasi tersebut dilepaskan dari cerpen, dia juga mampu berdiri sendiri sebagai karya yang utuh (mungkin ini termasuk pandangan ‘khas perupa’).

Bukan rahasia umum bahwasanya ada dari kita justru tergoda membaca cerpen (atau buku) seringkali berawal dari ilustrasinya (atau covernya). Terkecuali kita memang mempunyai pengarang-pengarang favorit tertentu yang bisa saja membuat peran ilustrasi (atau cover buku) cenderung diabaikan begitu saja.

Serius

Sejauh yang saya ikuti, Kompas termasuk sangat serius dalam menggarap ilustrasi-ilustrasi cerpennya- sehingga membuatnya berbeda dengan kebanyakan harian lain. Dulu kita kerap disuguhi ilustrasi berkarakter khas yang digarap bergantian: Hard, dengan gaya cenderung realistic. Dan cukup lama kita diasyikkan oleh keliaran garis Ipong Purnomo Sidhi. Lalu dalam kurun waktu yang cukup panjang pula kita khusyuk menikmati seni gambar almarhum Semsar Siahaan.

Dan kini, sejak 2002, kita disuguhi variasi ilustrasi yang dibuat oleh banyak perupa Indonesia. Silih berganti, tiap minggu seorang perupa ditampilkan repro “karya khususnya” di rubrik cerpen. Entah sudah berapa puluh atau berapa ratus perupa yang terlibat – yang dipilih oleh ‘koordinator-koordinator perupa’ di wilayah Jakarta, Bandung, Yogya, Malang dan Bali.

Seorang perupa bisa jadi hanya (baru) satu kali berkesempatan menggarap ilustrasi. Perupa lainnya ada yang telah mendapat kesempatan dua-tiga kali bahkan lebih sering lagi. Sementara perupa-perupa yang belum berkesempatan mungkin menunggu atau sedang dijadwalkan, atau mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan karena perbagai criteria yang telah menjadi kebijakan pengelola. Tentu saja akan ada pula perupa-perupa yang enggan dilibatkan dalam proyek ilustrasi ini dengan berbagai alasan masing-masing.

Di kalangan pemerhati, rubrik Cerpen plus ini (plus ilustrasi oleh perupa) disejajarkan dengan galeri, karena termasuk unik, alternative dan menggugah daya cipta (meminjam istilah Wahyudin).

Setiap tahun karya-karya asli perupa yang menjadi ilustrasi cerpen Kompas di tahun sebelumnya dipamerkan di galeri-galeri sesungguhnya, berkeliling di Jakarta, Yogyakarta dan di kota-kota lain.

Saya telah tiga kali mendapat kesempatan mengisi ilustrasi di ‘galeri’ ini. Merasa puas karena dapat bekerja maksimal di kesempatan pertama dan ketiga, tetapi kurang puas karena tidak dapat maksimal di kesempatan kedua.

“Setting” cerita

Saya tidak tahu persis kriteria apa saja yang menjadi rujukan pengelola “galeri” dalam memilih seniman pengisi ilustrasi cerpen Kompas. Mungkin bisa bermacam-macam dan sangat bergantung kecenderungan selera artistik masing-masing “koordinator”. Saya pernah menduga kemiripan setting cerita dari cerpen dengan budaya asal daerah seniman calon pengisi ilustrasi, bisa saja menjadi salah satu pertimbangan ‘koordinator’.

Pertama kali menerima ajakan membuat ilustrasi cerpen Kompas tahun 2002, saya disodori cerpen Ratna Indraswari Ibrahim, Perempuan di jenjang rumah. Saya sempat bertanya-tanya mengapa ilustrasi untuk cerpen tersebut dipercayakan kepada saya.

Apakah asal pilih seniman, yang berarti ‘gambling’, atau ada pertimbangan lain?

Kebetulan cerpen tersebut ber-setting daerah perkampungan air di Kalimantan yang suasananya dan kebiasaan penduduknya mirip-mirip dengan daerah asal saya Palembang Sumatera Selatan. Jadi saya anggap saja pertimbangan tersebut kebetulan diterapkan kepada saya.

Ketika mengamati korelasi setting cerita cerpen-cerpen selanjutnya karya pengarang lain dan seniman-seniman pembuat ilustrasi lain pun, saya melihat sering ada kecocokan sebagaimana halnya kasus yang saya alami.Setting cerita Bali kerap ilustrasinya dibuat perupa asal Bali, setting cerita Sumatera Barat sering ilustrasinya dibuat perupa berdarah minang, setting cerita Jawa atau budaya Jawa sering ilustratornya perupa berdarah Jawa.

Pada kali kedua mendapat order ini pun (2005) saya masih merasa pertimbangan korelasi setting cerita dengan daaerah asal perupa masih diterapkan. Pada waktu itu saya mendapat cerpen Martin Aleida Salawat untuk Pendakwah kami, yang bersetting cerita Melayu Muslim di Sumatera bagian Utara. Ah, saya kira ‘koordinator’ (yang kebetulan sama) menduga Palembang cukup sarat dengan budaya Melayu Muslim pula.

Apakah ada faktor ‘pembisik’ dan ‘koncoisme’ dalam memilih calon penggarap ilustrasi sebagaimana disangkakan oleh tulisan Wahyudin? Wallahualam. Saya kira hal ini dikembalikan pada otoritas pengelola ‘galeri’ ini sendiri.

Saya tidak mengetahui apa yang terjadi dengan ‘koordinator’ di Bandung, Jakarta, Malang ataupun Bali. Tapi menurut saya, ‘koordinator’ di Yogyakarta cukup memiliki otoritas yang dipujikan.

Pernah secara iseng di akhir tahun 2005 saya mengontak ‘koordinator’ agar diagendakan menggarap ilustrasi cerpen lagi. Ketika itu saya dalam tahap melanjutkan pengobatan guna memulihkan kesehatan saya yang banyak memakan biaya. Dalam pikiran saya waktu itu paling tidak honorariumnya bisa buat tambah-tambah keperluan membayar obat dan dokter.

Namun, saya tidak kunjung mendapat garapan ilustrasi dan saya tidak pernah mengontak ‘koordinator’lagi. Hal ini cukup menunjukkan factor ‘koncoisme’ tidak berlaku. ‘Koordinator saat itu lebih memikirkan kepentingan pembaca (penikmat) rubrik ini ketimbang kepentingan lain-lainnya. Suatu hal yang tentunya senantiasa kita harapkan pula.

Di tahun 2007 saya mendapat garapan ilustrasi lagi (kali ini lewat koordinator berbeda). Cerpen F Dewi Ria Utari, Sinai. Tampaknya pertimbangan ‘koordinator’ ini kepada perupa agak berbeda kriterianya dengan kesempatan yang diberikan oleh ‘koordinator’ di tahun 2002 dan 2005. Ia tidak menghubungkan setting cerita dengan budaya asal daerah calon pembuat ilustrasi.

Virus sastra

Bila mengingat ratusan ilustrasi cerpen yang dibuat para perupa (sejak tahun 2002) dari beragam karakter dan kecenderungan visual, tidak semua tampak ‘segar dan mengejutkan’ memang. Ada ilustrasi yang kelihatan dikerjakan sungguh-sungguh, tapi ada juga yang tampak dilakukan setengah hati-mungkin penggarapnya menganggap ilustrasi adalah kerja yang ringan bobotnya dibanding ketika membuat karya utama. Barangkali pula ini adalah resiko yang harus dihadapi pengelola, mengingat proyek ini menyimpan ‘sisi spekulasi’ (spekulasi dalam pengertian perupa yang setuju terlibat ternyata tidak mematuhi aturan main, seperti gagal memenuhi deadline).

Namun jangan lupa; karena ini produk cetakan, adanya peran ‘tangan fotografer’ atau media scanner’, ‘penata letak’, sampai ‘kontrol separasi warna di percetakan’ sedikit banyak berimbas pada kesan yang akan kita terima dalam menikmati ilustrasi. Bisa saja ilustrasi yang aslinya bagus sekali jadi ‘tidak terasa apa’apa’ ketika muncul di Koran. Atau sebaliknya, ilustrasi yang biasa-biasa saja jadi meningkat kualitasnya setelah tercetak.

Lalu, mungkinkah Kompas ‘terlalu jauh’ dengan eksperimentasinya sehingga membuat ‘jengah’ beberapa pembaca setianya? Kalau ini benar, berarti memang saatnya kini ‘menyegarkan diri’, sebagaimana apa yang disarankan dalam tulisan Wahyudin.

Namun betapapun ‘kurang-lebihnya’ pencapaian proyek ‘galery’ ini, di sektor apresiasi sastra pastilah ada hal yang meningkat. Setidaknya, sejumlah perupa yang malas membaca sastra tertulari ‘virus sastra’ – hal yang diyakini para pengamat bakal berimbas baik buat penciptaan karya-karya mereka kedepan. Belum lagi terhitung berapa banyak peminat seni, pemilik galeri atau kolektor lukisan misalnya, yang jadi tertarik membaca cerpen- bila selama ini mereka enggan menyentuhnya.

Apa yang telah dicapai oleh Kompas, ‘terlalu menarik’ dan ‘penuh kejutan’.

Koreksi dan kritik perlu ditindaklanjuti dengan menajamkan kriteria dan memperketat kontrol disana-sini.

Harapannya, ‘galeri’ ini tidak asal menampilkan seniman hanya dikarenakan kurangnya informasi data seniman atau mungkin karena terlalu memuja seorang seniman. Tapi juga tidak asal menjadi ‘parade’ atau ‘ajang arisan’ seniman hanya karena ingin merespons kritik dan memenuhi selera pembaca tertentu pula. Pastinya pula Kompas akan memiliki alasan yang kuat ketika kali tertentu berkepentingan menampilkan ‘perupa langganan’ atau ‘perupa yang itu-itu saja’, karena hal seperti ini pantas-pantas saja …

Syahrizal Pahlevi, Kompas, 31 Agustus 2008

Novel Grafis

Apa kabar Novel Grafis Indonesia? Tahun2004 Beng Rahardian membuat Selamat Pagi Urbaz yang spesifik memberi label novel grafis, bukan komik.

Sejak itu, walau jalan menuju novel grafis sudah dirintis, perkembangannya suram. Anak-anak muda menganggap hal yang bergambar termasuk komik. Sedangkan orang dewasa yang mencintai novel menganggap sesuatu bernama komik enggak sastrawi.

Babak berikutnya, novel grafis mulai dikenal di Indonesia. Tapi yang laku didominasi terjemahan asing.

Mirna Yulistianti, editor penerbit Gramedia Pustaka Utama (GPU), menyatakan sulit menemukan komikus Indonesia yang bertahan membuat membuat novel grafis dengan alur cerita berbobot. Kebanyakan jago ilustarsi komik, tapi tak bisa bertahan dengan cerita panjang.

Ini diakui Suryo Nugroho dari studio ilustrasi komik rumah warna. “Memang gambar-gambar kita diakui dunia, tapi untuk cerita masih kalah,” katanya.

Menurut Mirna, novel grafis membuka peluang komikus Indonesia berkarya. Pembaca novel grafis pun mulai bergairah. “Banyak produk dalam negeri yang potensial dibuat novel grafis, tapi masih jarang ada yang mengajukannya,” katanya.

Beda dengan komik

Beredar berbagai pengertian novel grafis ini. “Untuk memudahkan, novel grafis itu pasti komik, namun tak setiap komik masuk criteria novel grafis,” kata Mirna.

Novel grafis ceritanya lebih spesifik, unik dan kompleks. Kadang hanya bisa dinikmati kalangan umur terentu. Ini karena terkait ide filosofis dan politis penulis.

Novel grafis juga ada ketentuan minimal halaman. Biasanya komik tipis, tapi serinya panjang. Novel grafis halamannya banyak, bisa ratusan, tapi serinya tak panjang, satu buku selesai.

GPU memperkenalkan novel grafis tahun 2006 dengan menerbitkan novel grafis, Marjane Satrapi, Bordir. Best seller dipegang Chicken Soup for the Soul. Grafis buku ini dikerjakan Kim Dongwa dari Korea yang mengadaptasi buku Chicken Soup. “Gaya manga dan gambar bersih menjadi daya tarik,” katanya.

Belum tenar

Genre novel grafis belum tenar. Ini mengakibatkan komikus jarang bermain di ranah novel grafis. Mereka bertahan di komik.

Menurut Rendra M Ridwan, Creative Director Sekolah Komik Pipilaka Bandung dan Yanuar Rahman, CEO Sekolah Komik Pipilaka, dalam aktivitas mereka belum mendalami novel grafis.

Salah satu yang memicu hadirnya novel grafis adalah karena komik tipis dengan ceritanya yang ringan seperti Superman itu dianggap kekanak-kanakan.

Orang yang dianggap membuat dasar-dasar novel grafis adalah Will Eisner dari AS yang membuat novel grafis, Contract with God. Dengan ratusan halaman, karya ini beda dengan komik superhero yang tipis.

Masalahnya, definisi itu rancu lagi sejak DC dan Marvel membuat komik superhero dalam bentuk tebal.

Kompas, 8 Agustus 2008

SENI GRAFIS ; Stagnasi karena Sindrom Rendah Diri

Pembicaraan Seni Grafis di Indonesia bisa dibilang tak pernah beranjak. Kalau tidak berkutat pada pertanyaan-pertanyaan dasar dan pemula – apa itu Seni Grafis – yang diributkan selalu kedudukan Seni Grafis sebagai “warga kelas dua”, sebagai karya reproduksi, sehingga akhirnya tak berdaya di tengah percaturan seni modern, apalagi kontemporer. Simfoni panjang keluh kesah itu dari dulu terus bersambung, bahkan hingga pembicaraan di Utan kayu, Jakarta, awal Mei lalu (Kompas, 8/4 dan 9/4).

Pandangan bahwa Seni Grafis adalah “warga kelas dua” rasanya tak perlu dibahas lagi. Sebab, begitulah sejarahnya, dalam wacana seni rupa Barat yang mengagungkan seni Lukis dan Patung. Pada mulanya, seni Grafis memang diniatkan menjadi semacam kiat untuk memecahkan masalah-masalah praktis –ekonomis. Para perupa butuh hidup. Namun, dengan lukisan-lukisan berukuran besar mustahil mereka dapat menjaring lebih banyak orang untuk memilikinya.

Oleh karena itu, kita menyaksikan banyak pelukis dan pematung masyhur nyambi jadi pegrafis. Sebut saja, Rembrandt van Rijn (Belanda), Pablo Picasso (Spanyol), George Braque (Perancis), Marc Chagall (Rusia), Joan Miro (Spanyol), ataupun Alexander Calder (AS). Tetapi nyambi-nya Picasso dan Chagall, misalnya, menghasilkan serial litografi yang kualitas artistiknya tidak lebih rendah ketimbang lukisan mereka. Bahkan dalam perjalanan sejarah, mereka juga menghasilkan pegrafis tulen, semacam Katie Kollwitz, yang karyanya pernah digelar di Jakarta pada Maret 1991. Dengan memanfaatkan secara cermat teknik grafis, baik litografi, etsa maupun cukil kayu, seniwati Jerman itu diakui berhasil menciptakan “ikon-ikon visual” dunia, dengan bobot yang tak tergantikan bahkan oleh seni lukis. Di tangannya yang sering belepotan tinta bak “tukang cetak” itu Seni Grafis menjadi otonom – bukan lagi Seni Lukis yang diperbanyak lewat teknik cetak mencetak.

Tentu saja, ekses selalu muncul. Ketika karya seni rupa menjadi komoditas perdagangan internasional, soal “perbanyakan” ternyata juga mengusung kerepotan: memberi peluang untuk melakukan kecurangan dan pemalsuan, baik oleh senimannya sendiri atau pihak lain. Inilah yang diceritakan Jais hadiana, hampir sebulan berselang sepulangnya ia dari mengikuti “pasar seni” di Paris. Art dealer pemilik Darga Gallery di Bali dan Darga Lansberg Gallery di Paris ini memang memperdagangkan lukisan Renoir, Miro, ataupun Chagall. Tetapi, karya lito, no. “Rumit. Susah sekali menentukan orisinalitasnya, sehingga jarang art dealer yang berani,” kata Jais.

Cerita Jai situ wajar. Maklum. Ketika bangkrut, Rembrant yang karya etsanya terkenal bergaris lembut bak beludru – sehingga hanya jelas terlihat pada 25-40 cetakan pertama- ternyata mencetak ulang gambar-gambar lama dan memasarkannya. Sementara Kompas, awal Mei lalu, memberitakan bahwa diantara warisan Picasso yang diperebutkan para ahli warisnya, ada 17.411 prints berikut 1.723 “lempengan cetak” nya, serta 6.121 litografi berikut 453 “batu cetak” nya. Padahal, dalam seni Grafis ada semacam etika untuk membatasi penggandaan dengan menghancurkan cetakan setelah target terpenuhi.

Lalu bagaimana di Tanah Air? Adakah masyarakat menganggap grafis itu seni kelas dua? Boro-boro punya anggapan begitu, tahu saja tidak. Buktinya, dalam diskusi-diskusi mereka selalu bertanya: apa itu Seni Grafis, cetak tinggi (cukil kayu, lino), cetak dalam (dry point, etsa dan akuatint), cetak datar (litografi dan cetak saring). Juga, selain dikenal sebagai pelukis, para pelopor seni Grafis modern – antara lain Mochtar Apin, Baharudin MS, AD Pirous- jarang berpameran grafis. Kalaupun berpameran ramai-ramai dan yang tampil cukilan kayu melulu.

Betulkah masyarakat tahu bahwa seni Grafis yang dibelinya itu bisa saja “asli tetapi palsu”, lalu mereka enggan mengapresiasinya? Pada paruh kedua 1970an, permintaan akan karya grafis banyak berdatangan dari bank, kamar hotel dan perumahan. Tetapi yang tampak giat “memanfaatkan” peluang itu hanya kelompok Decenta Bandung. AD Pirous, G. Sidharta, T Sutanto, Priyanto S. dan Diddo Kusnidar. Tetapi ketika karya-karya mereka itu digelar di TIM, para pengamat seni rupa yang tekun dengan ketajaman mencatat: kesannya beragam, bahkan kombinasi warna yang mereka gunakan pun terkesan sama, sehingga khalayak gampang mengira bahwa karya mereka itu keluar dari “satu pabrik” untuk mengejar target pesanan. Dan mereka juga menggunakan media grafis yang sama, cetak saring alias serigrafis alias sablon. Maka pengetahuan masyarakat akan seni Grafis pun bertambah : ternyata karya sablon itu juga termasuk seni Grafis.

Lalu bagaimana denga etsa dan litografi? Yang menonjol menekuni jenis ini yaitu Setiawan Sabana dan Tisna Sanjaya, yang kebetulan dosen seni Grafis di ITB. Dengan begitu, mereka bisa memanfaatkan fasilitas bengkel grafis di perguruan tinggi tersebut. Dulu pernah ada Aten Waluya, pegrafis yang etsanya bisa diandalkan. Tetapi selesai kuliah, selesai sudah. Ia kini mencoba berkarya dalam wujud ilustrasi, tetapi pencapaian artistiknya tak mampu mengejar mutu pictorial etasanya yang khas.

Dalam hubungan ini perlu juga dicatat kenyataan menarik: DKJ di zaman Zaini pernah menyediakan fasilitas studio bagi para pegrafis. Tetapi akhirnya alat itu rusak karena menganggur terlalu lama- karena tak seorang pun pegrafis yang memanfaatkannya.

Begitulah adanya. Para pegrafis mengeluh masyarakat menyepelekan seni Grafis, tetapi kenyataannya, masyarakat tak kenal seni Grafis karena senimannya tak pernah memunculkan diri. Kalau catatan saya cermat, Cuma ada empat pegrafis kita yang pernah (bukan sering) pameran tunggal: T. Sutanto, 58 (1976 dan 1990), Setiawan Sabana, 48 (1986 dan 1989); Marida Nasution, 42 (1991); Tisna Sanjaya, 41 (1988). Padahal, pada 1991, ketika Galery Yasri yang dimotori Jim Supangkat mengundang mereka berpameran, munculah 52 pegrafis; Bandung (24), Yogya (13), Jakarta (10), Solo (3) dan Surabaya (2). Tetapi, and the rest in silence, dan selebihnya sepi.

Apalagi ketika harga lukisan membumbung tinggi, disusul demam seni instalasi, “sindrom rendah diri” pegrafis pun makin menjadi jadi. Kaboel Suadi, misalnya, malah menggelar pameran tunggal lukisan diakhir 1993. Padahal ia seorang pelopor seni grafis modern di negeri ini, an sehari-harinya pun berkecimpung di dunia seni Grafis, dengan memanfaatkan efek mirip goresan pada cukilan kayu atau lino, serta efek puritan bertumpuk pada karya cetak saring. Maka, jadilah pameran itu seolah tempat menggelar ketidakpercayaan diri seorang Kaboel Suadi sebagai pegrafis.

Dan kini di Teater Utan Kayu Jakarta para pegrafis generasi baru di ITB itu berkeluh kesah; mempertentangkan tukang cetak dan seniman; seolah mereka tak tahu bahwa karya grafis jelas memerlukan pengetahuan tehnik grafis yang cermat. Soalnya, dalam grafis, teknik mampu menghadirkan bobot, yang sulit dihadirkan seandainya digunakan teknik pictorial lain.

Mereka berkeluh kesah bahwa seni Grafis tidak mampu masuk ke wilayah seni kontemporer, atau mengikuti paradigma-paradigma baru. Padahal, tak perlu mereka berucap begitu seandainya mereka mau mengingat pertengahan tahun 1989, ketika Setiawan Sabana menggelar pameran yang menggugat kelaziman pandangan dan perlakuan terhadap seni Grafis.

Di masa mabuk seni instalasi belum menjadi-jadi hingga mengusung anarki, dosen seni Grafis ITB itu telah melangkah jauh. Ia memajang sekaligus 60 eksemplar cetakan etsa-akuatin 27x39 cm di dinding dan lantai- menjadi sebuah karya yang utuh. Memasuki ruang pameran, kita pun seolah-olah memasuki ruang angkasa dengan benda-benda langit di segala penjuru. Buat Setiawan, grafis punya dua sisi: uangkapan dua dimensi melalui proses cetak, dan jumlahnya banyak (jamak). Jadi, sah-sah saja karya seni Grafis tampil utuh “sebagai suatu ekspresi yang jamak-uangkapan rampak”. Dengan gugatan Setiawan itu, para pegrafis ditantang untuk bergerak dan melangkah maju memasuki paradigma-paradigma baru.

Sementara itu, di tingkat dunia, seni Grafis cukil kayu Jepang kuno, ukiyo-u, ditangan empu macam Kitagawa Utamaro (1750-1806), Katsushita Hokusai (1760-1849) dan Hiroshige (1787-1858), tak hanya berpengaruh besar terhadap perkembangan seni lukis modern Barat di masa Impresionisme, melainkan juga mampu mendudukkan perupa Jepang yang berkarya di Amerika, Masami Teraoko (63), ke kursi perupa internasional di zaman post modernisme.

Jadi,kalau para pegrafis hanya bermaksud memelihara “sindrom rendah diri” yang tak jelas dari mana asalnya, lalu menyerah, ya kesimpulannya pasti: “stagnan”, “bubarkan”. Dan itu tak guna kita sedihkan.

Eddy Soetriyono (Kompas, Minggu 20 Januari 1999)

Sinergikan Seni Melalui Pendidikan

Upaya Dewan kesenian Jakarta (DKJ) menumbuhkan apresiasi seni sejak dini dan melembaga melalui pendidikan mendapat respons positif dari Sampoerna Foundation. Rabu (13/2) di kantor DKJ, Cikini Raya, Jakarta, mereka sepakat menandatangani nota kesepahaman kerja sama, yang bertujuan menyinergikan seni melalui pendidikan dan pendidikan melalui seni.

“Visi kerja sama ini menjadikan seni sebagai bagian penting dalam proses pendidikan di sekolah. Pengalaman menunjukkan tak ada pemain tunggal yang dapat membuat sebuah perubahan yang melembaga dan berkelanjutan. Kerja sama adalah awalan yang harus diciptakan, “ kata ketua DKJ Marco Kusumawijaya.

DKJ adalah salah satu lembaga yang dibentuk masyarakat seniman dan dikukuhkan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, 17 Juni 1969.

Marco menjelaskan, seni melalui pendidikan ditujukan untuk membuka lahan subur bagi tumbuhnya apresiasi seni sejak dini dan melembaga. Melalui pendidikan, seni membina komunitas pendukungnya. Seni tanpa penikmat yang menghargai, tak memiliki komunitas pendukung.

Bersamaan dengan itu, seni memberi kesempatan menenal dan mengalami hakikat kebhinekaan secara positif. Saat ini kebhinekaan menjadi hal penting bagi bangsa Indonesia yang mengalami kesempatan sejati untuk transisi demokratis.

CEO Sampoerna Foundation Lin Che Wei mengatakan, kepedulian sampoerna Foundation kepada seni dan pendidikan karena pendidikan melalui seni bertujuan untuk menjadikan seni sebagai sebuah medium dalam proses belajar-mengajar secara kreatif.

“Seni adalah wahana untuk mengasah kepekaan dan kemampuan dasar manusia. Makin baik bila diajarkan pada usia sedini mungkin,” ujarnya.

Menurut dia, untuk mencapai visi yang diharapkan dari kerjasama ini, rumusan program yang digulirkan mengusung dua misi utama, yaitu pertama, meningkatkan apresiasi seni di kalangan pelajar melalui program yang dijalankan guru. Kedua, merevitalisasi kebijakan pendidikan kesenian di sekolah.

Kompas (14 Februari 2008)

Delapan Watak Pemimpin Jawa

Setiap komunitas memiliki seperangkat pengertian dan perilaku, baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalaman komunitas tersebut. Semacam kekuatan atau kemampuan komunitas itu untuk menyelesaikan secara baik dan benar berbagai persoalan serta kesulitan yang dihadapi.

Dalam proses waktu, rangkaian perilaku dan pengertian itu mengkristal dan menjadi sekumpulan nilai atau ajaran moral, yang kemudian secara umum dikenal sebagai local wisdom alias kearifan local. Dan secara praktis, kearifan local dapat dilihat dalam dua dimensi. Pertama adalah pengetahuan dan kedua adalah berupa pola-pola interaksi dan perilaku atau tindakan.

Jawa adalah salah satu etnik yang juga memiliki kearifan local. Juga dalam soal kepemimpinan. Bahkan soal ini mendapat perhatian yang cukup serius. Karena, ia selalu dikaitkan dengan nilai-nilai ideal yang berorientasi kepada dunia supranatural. Katakanlah semacam dewa, Tuhan, dan lainnya.

Hal itu, antara lain, tercermin dalam pandangan orang Jawa terhadap pemimpin, raja misalnya, yang dianggap sebagai “wakil/titisan” dewa atau Tuhan dimuka bumi. Tygas mulia seorang seorang pemimpin ini terutama menciptakan kehidupan yang harmonis antara manusia, alam dan Tuhan. Di mana salah satu pilar utama hidup harmonis itu adalah keadilan.

Oleh karenanya, pemimpin yang baik adalah dia yang mampu menerjemahkan nilai-nilai keadilan dalam praksis kehidupan. Orang-orang yang dipimpin harus mendapatkan rasa adil dan kesejahteraan lahir dan batin.

Dalam konteks ramainya kontes pemilihan umum, tingkat local dan nasional belakangan ini, mungkin baik menakar bagaimana kearifan local Jawa menawarkan standar kepemimpinan idealnya.

Astabratha

Sebagai etnik terbesar, Jawa memiliki konsep tersendiri tentang bagaimana kepemimpinan yang seharusnya. Konsep yang disebut Astabratha itu menilai pemimpin antara lain harus memiliki sifat ambek adil paramarta atau watak adil merata tanpa pilih kasi (Ki Kasidi Hadiprayitno, 2004). Secara rinci konsep ini terurai dalam delapan (asta) watak: bumi, api, air, angin, angkasa, matahari, bulan dan bintang atau dalam bahasa Jawa disebut; bumi, beni, banyu, angina, langit, surya, candra dan kartika.

Pertama, watak bumi yang harus dimiliki seorang pemimpin mendorong dirinya untuk selalu memberi kepada sesame. Ini berdasarkan analog bahwa bumi merupakan tempat untuk tumbuh berbagai tumbuhan yang berbuah dan berguna bagi umat manusia.

Kedua, geni atau api. Pemimpin harus memiliki sifat api. Api adalah energi, bukan materi. Api sanggup membakar materi apa saja menjadi musnah. Namun, api juga bisa mematngkan apa saja. Api dalam konteks ini bukan dalam pengertian yang destruktif, melainkan knstruktif.

Semangat api yang konstruktif yang harus dimiliki pemimpin, antara lain, adalah kesanggupan atau keberanian untuk membakar atau melenyapkan hal-hal yang menghambat dinamika kehidupan, misalnya sifat angkara murka, rakus, keji, korup, merusak dan lainnya.

Ketiga, banyu/air, adalah watak yang menggambarkan pemimpin harus selalu mengalir dinamis dan memiliki watak rendah hati, andhap asor dan santun. Tidak sombong. Tidak arogan. Sifat mengalir ini juga bisa diartikan bahwa pemimpin harus mampu mendistribusikan kekuasaannya agar tidak menumpuk/menggumpal yang merangsang ntuk korupsi. Selain itu, seperti air yang selalu menunjukkan permukaan yang rata, pemimpin harus adil dalam menjalankan kebijakan terkait hajat hidup orang banyak.

Berdemokrasi

Keempat, watak angina atau udara, watak yang memberikan hak hidup kepada masyarakat.

Hak hidup, antara lain, meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak (sandang, pangan, papan dan kesehatan), mengembangkan diri, mendapatkan sumber khidupan (pekerjaan), berpendapat dan berserikat (demokrasi) dan mengembangkan kebudayaa.

Kelima, Surya atau matahari, dimana pemimpin harus mampu menjadi penerang kehidupan sekaligus menjadi pemberi energi kehidupan masyarakat.

Keenam, watak bulan/candra. Sebagaimana bulan yang memiliki kelembutan menentramkan, pemimpin yang bijak selalu memberikan rasa tentram dan menjadi sinar dalam kegelapan. Ia harus mampu memimpin dengan berbagai kearifan sekaligus visioner (memiliki pandangan jauh ke depan); bukan pemimpin dengan gaya seorang tiran (otoriter) dan berpikiran dangkal.

Ketujuh, adalah bintang/kartika. Sebagaimana bintang menjadi panduan para musafir dan nelayan, pemimpin harus mampu menjadi orientasi (panutan) sekaligus mampu menyelami perasaan masyarakat.

Dan akhirnya, Jawa menuntut seorang pemimpin mesti memiliki watak langit atau angkasa. Dengan watak ini, pimimpin pun harus memiliki keluasan hati, perasaan dan pikiran dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa dan Negara. Tidak sempit pandangan, emosional, temperamental, gegabah, melainkan harus jembar hati-pikiran, sabar dan bening dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukankah inti atau substansi pemimpin adalah pelayan? Pemimpin yang berwatak juragan adalah penguasa yang serba minta dilayani dan selalu menguasai pihak yang dipimpin.

Indra Tranggono, KOMPAS, 16 Agustus 2008

Kamis, 28 Agustus 2008

Let's have a cup of Java

Minum kopi masih menjadi kebiasaan bagi orang Eropa daratan dan Amerika. Tidak ubahnya minum teh pada sore hari bagi orang Inggris.

Kopi Jawa dulu menjadi primadona yang diangkut dari perkebunan datran tinggi melalui Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) untuk diekspor ke Eropa. Kopi Jawa adalah salah satu primadona seperti kina, tebu, the dan karet yang kini pamornya semakin surut karena system budidaya pertanian yang cob asana coba sini sehingga kehilangan focus.

Sebagai contoh nyata adalah kerangka beton bangunan bedeng buatan Belanda di tengah sawah dan kebun di sebuah perkampungan di Cadas Pangeran. Pada masa silam, menurut warga, bedeng tersebut merupakan bagian dari kompleks perkebunan kopi yang subur di sekitar wilayah tersebut.

Padahal, menurut Widya Pratama, pemilik Aroma Kopi yang didirikan tahun 1930, kopi terbaik di dunia adalah kopi Jawa !

“Curah hujan dan tingkat keasaman tanah di jawa sangat pas untuk budidaya kopi. Jauh lebih baik daripada kopi Amerika Latin ataupun Afrika.

Untung sekarang sudah mulai ada kesadaran lagi menanam kopi jawa. Dulu dataran tinggi Lembang merupakan surga perkebunan kopi yang kini tergusur perumahan. Sekarang di Pangalengan sudah mulai dirintis penanaman kopi Jawa.

Manajer Komunikasi PT. Sari Coffee Indonesia, Yuvlinda Susanta menjelaskan, pihaknya pernah mengenalkan kembali kopi Jawa melalui gerainya yang ada diseluruh dunia. Secara kualitas memang sangat bagus. Tetapi dari sisi kuantitas selanjutnya tidak terpenuhi sehingga penjualan terhenti.

Berawal dari tanam paksa

Kejayaan kopi jawa berawal dari penerapan tanam paksa (Cultur Stelsel) masa Gubernur Jendral Johannes van Den Bosch (berkuasa 1830-1833). Peter Boomgard dalam buku Anak jajahan Belanda Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880 mencatat bahwa tanam paksa mewajibkan petani mengalokasikan seperlima lahan untuk tanaman bagi pasar Eropa, yaitu kopi, tebu, nila, the dan tembakau.

Sungguh indah Jawa tempo dulu. Betapa pertanian dan perkebunan dikelola secara terarah meski ada praktek korupsi serta pengisapan di kalangan elite penguasa Bumiputera.

Alfred Russel Wallace, sang naturalis terkenal yang namanya diabadikan sebagai garis pemisah untuk membedakan keragaman fauna di sebelah Barat dan Timur Nusantara, bahkan mengklaim Jawa sebagai the finest tropical island in the world atau pulau tropis terbaik di dunia. Wallace berkelana selama tida setengah bulan di jawa pada tahun 1861.

“Pulau tersubur, terpadat dan terindah di seluruh tropis. Begitu banyak gunung berapi memberkahi Jawa dengan tanah yang subur,” kenang Wallace.

Dalam Java a Traveller’s Anthology disebutkan, Wallace mengunjungi kebun kopi di Wonosalem di kaki Gunung Arjuna- tak jauh dari

Wallace dalam jurnal yang diterbitkan 1869 memuji-muji system pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang tetap mempertahankan keberadaan elite local di tingkat desa, para bupati, budidaya perkebunan kopi dan teh, keindahan alam, serta candi-candi Jawa yang lebih indah daripada India dan peninggalan purbakala di Amerika latin wilayah jajahan Inggris.

Eksotisme Jawa dikenal didunia Barat, terutama lewat hasil buminya, kopi.

Tetapi, biji kopi harus disimpan

By Rindy Atmoko (dari berbagai sumber)

Jumat, 22 Agustus 2008

Sabtu, 09 Agustus 2008

Urban legends

Urban Legends; tentu saja ini bukan tentang cerita horror versi

Fenomena kaum urban di kota-kota besar di dunia, memang sulit dibendung. Dalam hal ini

Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu penduduk pedesaan berbondong-bondong menyerbu

Faktor ekonomi, terutama karena lapangan pekerjaan yang sangat terbatas, pekerjaan di sektor pertanian yang sangat tidak memadai, menjadi penyebab kaum urban ngacir dari kampung halamannya.

Sementara itu, disisi lain,

Dibalik gemerlap

Akhirnya persoalan yang dihadapi pemerintah menjadi sangat rumit dan kompleks.

Meskipun hingar bingar otonomi daerah sudah gencar semarak, tetapi terbukti masih belum perkasa.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersatu padu dan saling melengkapi dalam melaksanakan program penanggulangan masalah urbanisasi.

Langkah utama yang harus dilakukan:

- Ekstensifikasi & intensifikasi pertanian.

- Berdayakan ekonomi berbasis kerakyatan (wisata, kerajinan, pengolahan makanan dalam skala home industri) dengan memberikan kredit dengan bunga yang super ringan.

- Memberi pelatihan dan menyediakan kesempatan promosi di dalam dan luar negeri.

Karena pada dasarnya, arus urbanisasi merupakan refleksi dari kegagalan pemerintah (daerah) dalam mengatasi kebuntuan dan stagnasi perekonomian di daerah.

Di Jakarta, tidak pernah terdengar orang Bali (yang kita konotasikan dengan nama khas Bali) yang tertangkap tramtib, dikejar-kejar Polisi PP karena jadi pengemis, atau hidup di kolong jembatan. Kenapa? Karena di Bali lapangan pekerjaan sudah cukup tersedia. Potensi wisata dan kesenian (ekonomi kreatif) benar-benar digarap secara serius dan terarah oleh pemda

Jadi, ngapain ke Jakarte bang !

Ditulis oleh Rindy

Kamis, 03 Juli 2008

Minggu, 29 Juni 2008

POLITIK KANTOR

Pada sebuah acara makan siang seorang teman mengeluhkan suasana kantornya, sebuah perusahaan multinasional, yang sarat dengan kegiatan “berpolitik”. Ditempat kerjanya, berkembang “klik-klikan” makan siang ataupun jemputan yang kemudian menjadi hubungan tertutup. Hubungan tersebut sangat erat satu sama lain, di mana mereka berbagi gossip dan fakta, menunjukkan sikap subjektif dalam melihat masalah dan bahkan memengaruhi penunjukkan dan pemilihan anggota tim. Teman saya yang lain kemudian berkomentar, “Yaah … kalau sudah ada lebih dari dua orang karyawan dalam satu tim, sudah pastilah ada “politik”nya.

Politik kantor yang sering ditanggapi orang dengan sikap “alergik” pada kenyataannya tidak pernah punah, bahkan merupakan realita. Kita sering tidak bersimpati dengan seseorang yang “sok bener” terutama di depan atasannya, bahkan tega “menyingkirkan” semua orang yang dianggap tidak benar, apalagi “membahayakan kedudukannya”. Ada juga individu yang tidak kita sukai karena ia pandai sekali memanfaatkan “power”, dan bisa membuat ketergantungan atasan pada dia, sehingga pada “timing” yang tepat, ia bisa unjuk gigi alias bermain dengan bargaining power-nya.

Mengapa situasi “berpolitik” seperti ini menjengkelkan orang-orang yang berada di “luar permainan” ? Menurut ahlinya, politik kantor ini menjadi lebih kelihatan nyata pada lembaga yang kekuatan SDM-nya tidak seimbang, misalnya banyak yang produktif sementara banyak yang bermalas-masalan. Ada istilah “like and dislike” yang muncul karena standar kinerja yang sulit dibuktikan apalagi dihitung, juga job description yang tidak seimbang dan tidak jelas, yang kesemuanya bisa membangkitkan rasa tidak aman dalam bekerja. Rasa tidak aman ini terutama akan lebih terasa lagi, pada orang yang sama sekali tidak mau “bermain” dan juga tidak menyadari bahaya apalagi tahu cara mainnya.

Politik kantor memang sangat subyektif dan informal, inilah sebabnya hal itu terasa tetapi sulit diraba dan teraga.

Tahu Apa yang kita Mau

Teman saya, yang bekerja di sebuah perusahaan berukuran sedang merasa bahwa ia juga harus melakukan kegiatan lobby, mengikuti kegiatan-kegiatan minum teh bahkan mempersuasi pengambil keputusan, ketika ia berusaha menjalankan rencana mengubah operating system jaringan informasi di perusahaannya. Melihat bahwa ia benar-benar berjuang demi penggantian system tanpa berniat mendapatkan kedudukan, kedekatan dan power bagi dirinya, saya lantas menanyakan hal apa yang dia bela matia-matian? Dengan santai ia menjawab bahwa yang ia bela adalah sekedar kinerja pribadinya. Tanpa kasak-kusuk, bujuk-membujuk, sikap super baik, dan mendekati orang-orang kunci, ia tahu tidak mungkin ia berhasil menjalankan perubahan yang menyulitkan di perusahaan tanpa adanya dukungan.

“Sederhananya, saya tidak idealis-idealis amat. Saya tahu bila penerapan system ini gagal, karir saya akan terhambat.”

Untuk survive di lingkungan organisasi, kita memang perlu kuat dan berakar, serta tahu apa yang kita mau. Kita bisa menyasar hal-hal material, kita bisa juga mementingkan karir, kinerja dan peningkatan kompetensi, sementara orang lain ada yang memburu keterlibatannya dalam kelompok tertentu, power atau control terhadap situasi.

Namun, berdiam diri dan berharap bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan system yang ada, memang hampir tidak mungkin.

“Kita perlu tahu di mana pusat kekuatan, siapa orang yang berpengaruh dan bisa memengaruhi lingkungan social. Kita pun perlu bisa me-“licin” kan upaya kita melalui pendekatan,” demikian ungkap teman saya.

Sepanjang kita bersikap fair, tidak manipulatif dan curang, me-lobby, mempersuasi dan berpolitik memang harus dilakukan. Sikap negative seperti yang kita kenal misalnya “system loncat kodok”, menyembah keatas menendang kebawah, tentunya adalah

Bertindak halal tanpa Menghalalkan Segala Cara

Ketika dalam suatu rapat, CEO perusahaan tempat saya bekerja mengumumkan bahwa rekrutmen di perusahaan ini menganut system keluarga dan pertemanan, saya baru memahami bahwa di dalam berorganisasi ada realitas berpolitik yang perlu dicermati. Hal ini menyangkut siapa dekat dengan siapa, siapa mempunyai pandangan yang sama dengan yang mana, siapa pemain kunci dan siapa sekedar pengikut atau penggembira. Jejaring pertemanan yang berdasarkan kedekatan masa kecil, almamater, kesamaan pandangan atau ideology biasanya merupakan lahan berpolitik. Sama seperti strategi perang, berpolitik pun memerlukan pemetaan dan perencanaan yang mapan.

Dari pengamatan para ahli, orang-orang kuat dalam perusahaan dan organisasi biasanya memang bukannya tidak berstrategi, mereka juga “politically savvy”. Orang-orang ini tahu bagaimana berhubungan dengan atasan. Bersamaan dengan upaya itu, seorang tahu berpolitik pasti berupaya untuk selalu “tampil” di rapat-rapat penting, tahu mendekati “orang-orang kunci”, menunjukkan “corporate manners” yg baik dan menampilkan kemampuannya sebagai “team player”.

Berproduksi itu Mutlak, Berpolitik itu cara bergaul

Dalam organisasi apapun, kita hanya bisa eksis bila memiliki kontribusi yang signifikan. Kontribusi yang sudah kita tunjukkan jangan sampai dikotori dengan mempraktekkan cara gaul murahan seperti bergosip, menekan, menyalah gunakan jabatan dan mencari muka tanpa alasan.

(KOMPAS, EXPERD, 28 Juni 2008)

Selasa, 24 Juni 2008

Selasa, 17 Juni 2008

Hot Ngelesot

Jika Anda jalan-jalan ke

Pemandangan serupa bisa ditemui di mal Jogjatronik di jalan Brigjen Katamso, tepatnya di lantai tiga. Jumat (6/6) sore, ada dua belas orang duduk lesehan di selasar toko sambil memangku laptopnya dan asyik berselancar di dunia maya. Sama seperti di Amplas, mereka adalah para pemburu hotspot. Bedanya, mereka tidak perlu mampir di kedai dan membeli minuman sebagai prasyarat menikmati fasilitas hotspot. Mereka cukup memanfaatkan gelombang hotspot gratisan yang meluber hingga ke selasar toko. Pemburu hotspot di tempat ini mungkin termasuk orang yang hemat atau mungkin bokek.

Sejumlah kedai di sepanjang selokan Mataram , Gejayan , Sagan dan Terban juga banyak yang ber-hotspot. Biasanya kafe itu akan memasang spanduk bertuliskan “Free Hotspot, Unlimited”.

Fasilitas hotspot di kedai-kedai semacam itu pun gratis. Di kafe Djendelo Tanah Airkoe, misalnya, Anda cukup membeli segelas Es Teh Djendelo Bersoebsidi seharga Rp. 4.000 dan Anda sudah bisa memanfaatkan fasilitas hotspot mulai kafe itu buka di siang hari hingga tutup pukul 22.00. Itu kalau Anda tidak malu !

Nyatanya, kata Korlap Djendelo, Yusuf Sinaga, ada beberapa pelanggan yang tidak punya rasa malu. “Main internet dari pagi sampai malam kok cuma pesan satu gelas teh. Saya sudah mendelik-mendelik dan hilir mudik di depannya, eh dia cuek aja,” katanya.

Tidak mau ketinggalan, kos-kosan, lapangan futsal, dan TK juga dilengkapi hotspot. Ibu-ibu lebih senang hanyut dalam dunia maya ketimbang ngerumpi dengan sesama sambil menunggu anaknya selesai belajar dan bermain di TK.

Yang lebih fenomenal, hotspot juga bisa dijumpai di angkringan. Salah satunya angkringan di halaman Sawitsari, Condongcatur, Sleman.

Pada suatu malam, ada 10 anak muda tenggelam dalam dunia maya. Ada yang sekedar chatting, bergabung dengan milis, membuka situs Friendster, You Tube, bahkan ada yang sedang bertransaksi bisnis (mungkin jutaan rupiah) sambil menyeruput kopi dan makan nasi kucing (nasi seukuran porsi makan kucing yang harganya Cuma Rp. 1.000 perbungkus).

Ah, di sini simbol-simbol saling bertabrakan. Angkringan yang merupakan symbol kaum jelata

“Booming”

Bagaimana demam hotspot terjadi? Riza Tantular, Manager Citranet, perusahaan penyedia jasa internet, mengatakan, fenomena ini sebenarnya dimulai sejak munculnya kafe dan kedai kopi kecil seperti yang ada di sepanjang selokan Mataram tahun 2004. “Kedai-kedai itu menyediakan fasilitas hotspot untuk menarik mahasiswa,” ujarnya.

Setelah Amplas- yang dilengkapi fasilitas hotspot- berdiri tahun 2006, demam hotspot kian menjadi. Orang makin betah nongkrong, sambil berselancar di dunia maya.

Manager Data Internet PT. Telkom Kandatel Yogyakarta Taryoko mengatakan, penggunaan akses internet nirkabel di yogya memang mengalami ledakan sejak tahun lalu. Orang tinggal menambahkan perangkat access point seharga Rp. 400.000 ke koneksi internet dan, bimsalabim, layanan hotspot tersedia.

Riza dan taryoko yakin demam hotspot akan terus berlanjut. Pasalnya, pengguna internet di Yogya makin praktis dan mobil. Apalagi laptop yang dilengkapi perangkat Wi-Fi (wireless fidelity) semakin murah. Dengan uang kurang dari Rp. 5 juta, orang sudah bisa memiliki laptop dengan Wi-Fi.

Gejala itu memang semakin nyata. Indikasinya, penjualan laptop di

Sekarang, lanjutnya, pembeli di gerainya harus menunggu 14 hari kerja untuk mendapatkan notebook. Notebook yang banayak dicari adalah yang harganya berkisar Rp. 10 juta – Rp. 11 juta dengan model trendi. Kebanyakan pembelinya mahasiswa.

Weleh … weleh !

Kompas, 8 juni 2008

Yogya tidak lagi "Alon-alon Waton Kelakon"

Di kawasan Gamping, sebuah pengembang membangun hunian berbasis informasi dan teknologi. Obsesinya, interaksi para penghuninya nanti bisa melalui dunia maya. Rapat RT cukup lewat internet. Kerja bakti pun jangan-jangan hanya dilakukan di dunia maya?

Konsep perumahan futuristic itu didesain Tiga saudara, pengembang perumahan di

Ini sekadar gambaran betapa

Sepanjang jalan Kaliurang, misalnya, kini berderet kafe, restoran, kedai kopi dan warnet. Padahal, sekitar tahun 1990-an, jalan itu baru sebatas tempat mangkal pedagang kaki

Perumahan bale Hinggil, rumah dengan luas tanah 300-400 meter persegi dijual dengan harga Rp. 1,5 miliar hingga Rp. 4 miliar lebih. Perumahan Arvia Mulia di Condong Catur, dengan luas tanah hanya 170 meter persegi harganya sudah lebih dari Rp. 600 juta.

Menurut Hamdani, Direktur Formula Land, pengembang yang membangun perumahan besar di Yogyakarta, pembeli rumah mewah di Yogya 60 persen adalah orang Yogya sendiri.

Ia menambahkan, harga tanah di

“Di Indonesia, harga tanah di Yogyakarta menduduki urutan ketiga paling tinggi setelah

Perubahan juga terlihat di kawasan Gejayan. Kawasan itu sekarang penuh dengan toko telepon genggam, butik kecil dan pusat perawatan kecantikan. Perubahan,bahkan, merambah hingga ke pelosok kampung dan jalan tikus.

Tengok kawasan Seturan di pinggir Selokan Mataram dan Babarsari. Kawasan itu dulu sepi dan gelap. Saking gelapnya, dulu banyak pengendara motor atau sepeda nyemplung ke dalam selokan yang dalamnya sekitar dua meter dari permukaan jalan.

Sekarang kawasan itu gemerlap. Restoran, kedai kopi, warnet, arena olah raga berbayar, hinga kafe diskotik tumplek blek di

Simbol modernitas semakin kuat ketika

Interaksi fisik

Interaksi sosial di

Bahkan, tempat yang biasanya sangat guyup seperti angkringanpun mulai berubah gara-gara hotspot. Di angkringan ber-hotspot Yayasan Umar Kayam, misalnya, pengunjung tak lagi bercakap-cakap dan curhat seperti dulu, melainkan masing-masing tenggelam dalam dunia maya.

Iwan Pribadi, pemilik angkringan itu, mengatakan, banyak pelanggannya yang menjadi autis jika sudah menghidupkan laptop dan main internet. “Kalau sudah jengkel, kami matikan hotspot. Setelah itu, mereka kami paksa untuk ngobrol dan guyup lagi.” Ujarnya.

Motornya mahasiswa

Bagaimana menjelaskan perubahan itu? Sosiolog UGM, Arie Sujito, mengatakan, perubahan di Yogyakarta berlangsung cepat karena kelas menengah di

Mereka ini merupakan pasar yang menggiurkan. Karena itu, pemilik modal besar kecil berlomba-lomba berbisnis di sini. Setiap tahun, ada saja tren bisnis baru, mulai dari wartel, warnet, gamezone, laundry mahasiswa, kafe dan sekarang futsal. “Di sini liberalalisasi ekonomi bertemu dengan booming teknologi,” katanya.

Namun, lanjut Arie, perubahan cepat di beberapa tempat tidak serta merta mewakili wajah Yogya secara keseluruhan. Pasalnya, perubahan hanya terjadi di kawasan sekitar kampus.

Sampai tahun 2006, misalnya, menurut data BPS, jumlah warnet di Sleman mencapai 117 buah, kota Yogya 37, Bantul 37, sedangkan di Gunung Kidul dan Kulon Progo yang jauh dari kawasan kampus masing-masing hanya ada lima dan empat warnet. Senjang bukan ?

Kawasan bisnis baru akan menyebar ke daerah-daerah pinggiran meski pusatnya tetap di sekitar kampus. Itu berarti perubahan akan terjadi secara terus-menerus dan cepat.

Percepatan pembangunan yang demikian dahsyat di Yogya perlahan akan menggeser masyarakat Yogya. Mereka yang masih berpegang pada filosofi alon-alon waton kelakon (pelan-pelan asal kesampaian) kini dipacu untuk mengikuti perubahan dengan cepat. ***

Kompas, 8 Juni 2008

Industri Kreatif

Membangkitkan Ekonomi Bernilai Tambah Tinggi

Arsitektur, produk mode, barang kerajinan, musik, lukisan, atau pertunjukkan seni bukan barang baru. Meski begitu, pemerintah memasukkannya ke dalam kelompok industri kreatif.

Industri kreatif atau sering disebut juga ekonomi kreatif semakin mendapat perhatian utama banyak Negara karena industri ini memberi kontribusi nyata terhadap perekonomian Negara.

Selain menyumbang pada ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan Produk Domestic Bruto (PDB), ekonomi berbasis ide kreatif ini juga dianggap tidak terlalu bergantung pada sumber daya alam tak terbarukan. Dengan kata lain, dapat menjadi ramah lingkungan, sejalan dengan kebutuhan mengurangi kerusakan lingkungan.

“Yang termasuk di dalam industri kreatif bukan industri baru. Masalahnya, bagaimana membangkitkan industri ini agar memberi nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Nilai ekonomi industri ini diangkat karena keragaman budaya kita tinggi dan manusianya secara alamiah kreatif. Ini potensi dan daya saing kita,” kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 yang disusun Departemen Perdagangan, ada 14 industri yang diidentifikasi sebagai industri kreatif: 1) arsitektur, 2) desain, 3) kerajinan, 4) layanan komputer dan piranti lunak, 5) mode, 6) musik, 7) pasar seni dan barang antik, 8) penerbitan dan percetakan, 9) periklanan, 10) permainan interaktif, 11) riset dan pengembangan, 12) seni pertunjukkan, 13) televisi dan radio, 14) video, film dan fotografi.

Negara yang dianggap pertama kali menaruh perhatian serius pada industri atau ekonomi kreatif adalah Inggris pada tahun 1997. Hasil pemetaan mereka memperlihatkan, industri menyumbang 7,9 persen pada PDB Negara itu, tumbuh 9 persen pada tahun 1999-2000 dibanding total ekonomi sebesar 2,8 persen. Nilai ekspornya 8,7 miliar pound atau 3,3 persen dari total ekspor tahun 2000, tumbuh 13 persen dalam periode 1997-2000, sementar ekspor barang dan jasa tumbuh hanya 5 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2001 sebesar 1,95 juta tenaga kerja, tumbuh 5 persen per tahun, sementara penyerapan tenaga kerja oleh total industri di Inggris hanya tumbuh 1,5 persen.

Studi Industri Kreatif Indonesia 2007 oleh Departemen Perdagangan menyebutkan ke-14 industri kreatif

Implementasi

Definisi industri kreatif yang digunakan pemerintah mengadopsi definisi pemerintah Inggris, yaitu proses peningkatan nilai tambah hasil eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian dan bakat individu menjadi produk yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksana dan orang yang terlibat.

Definisi ini memperlihatkan pentingnya ide kreatif. Tetapi, ide kreatif tersebut membutuhkan transformasi agar dapat menjadi produk bernilai ekonomi.

Di dalam peta industri kreatif, pemerintah membuat model berdasarkan pada individu kreatif dengan lima pilar utama: 1) industri yg terlibat dalam produksi industri kreatif; 2) teknologi sebagai pendukung mewujudkan kreativitas individu; 3) sumber daya seperti sumber daya alam dan lahan; 4) kelembagaan mulai dari norma dan nilai di masyarakat, asosiasi industri dan komunitas pendukung hingga perlindungan atas kekayaan intelektual; dan 5) lembaga intermediasi keuangan.

Aktor utama yang terlibat adalah intelektual, termasuk budayawan, seniman, pendidik, peneliti, penulis, pelopor di sanggar budaya, serta tokoh di bidang seni, budaya dan ilmu pengetahuan, bisnis, yaitu pelaku usaha yg mentransformasi kreativitas menjadi produk bernilai ekonomi; dan pemerintah sebagai katalisator dan advokasi, regulator, konsumen, investor dan wiraswasta, serta perencana kota.

“Kunci semua itu implementasi hasil pemetaan. Kami di pemerintahan mulai berkoordinasi. Dari cetak biru ini harus ada rencana aksi dari tiap lembaga terkait. Dari situ harus ada mekanisme koordinasi, bisa di lembaga menko yang ada atau lembaga pemerintah yang dijalankan seperti swasta,” kata Mari.

Di dalam implementasi itu termasuk memastikan ekonomi kreatif tidak berada hanya pada 14 sektor tersebut. Berdasarkan pengalaman Negara-negara lain, tahap itu baru fase pertama dari ekonomi kreatif. Fase berikut, proses kreatif harus ada di semua kegiatan ekonomi.

Fase terakhir adalah pada akhirnya konsumen menentukan arah, dinamika dan evolusi ekonomi kreatif.

“Ini menyangkut isu demografi. Hampir semua pasar baru, termasuk

Secara terpisah, perwakilan dan Direktur UNESCO- Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB- di Indonesia, Hubert Gijzen, juga menekankan pentingnya melindungi warisan budaya yang intangible, yaitu manusia.

“Mereka bukan monument, tetapi manusia. Mereka yang memiliki keterampilan dan kreativitas. Mereka adalah sumber dari keberagaman budaya. Memastikan transmisi budaya terjadi dari generasi ke generasi penting untuk berlanjutnya kreativitas,” tandas Gijzen dalam seminar.

Kompas, 12 Juni 2008.

Sabtu, 14 Juni 2008

Pilih "Kolam Besar" atau "Kolam Kecil" ?

Yang pasti setiap pilihan memiliki tuntutan dan konsekuensinya masing-masing. Sebelum Anda menentukan pilihan, mungkin telaah berikut ini bisa dijadikan pertimbangan:

Gengsi Ikut Terangkat

Bila Anda bekerja di perusahaan besar yang sudah sangat mapan, maka berita baiknya di mata “pasar” gengsi dan nilai Anda juga ikut terangkat. Anda bisa memperkenalkan jabatan Anda dengan percaya diri. Begitu juga dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar (pemasok, mitra dll) bargaining power Anda juga otomatis lebih tinggi dibandingkan bila Anda bekerja di perusahaan kecil.

Anda juga bisa berharap, mungkin suatu hari nanti Anda akan dibajak oleh perusahaan lain, atau paling tidak, Anda tidak akan terlalu sulit mencari pekerjaan di tempat lain setelah keluar dari perusahaan tersebut. Sayangnya, gengsi ini kadang tidak sejalan dengan gaji Anda. Bisa jadi setelah Anda tengok kanan-kiri, Anda yang telah bekerja sekian tahun di perusahaan besar ternyata mendapat gaji jauh lebih kecil daripada teman Anda yang bekerja di perusahaan kecil dengan jabatan serupa. Bila ini menjadi masalah, boleh saja Anda menjajaki peluang menjadi ikan besar di kolam kecil. Cari saat yang tepat dan perusahaan yang tepat, coba melamar untuk posisi yang lebih tinggi dengan meminta gaji lebih tinggi.

Sistem dan Prosedur Yang Standar

Perusahaan-perusahaan besar yang mapan biasanya telah menerapkan sistem dan prosedur (sisdur) standar yang baku dan teruji. Yang positif dari hal ini adalah bahwa hak, kewajiban dan tugas-tugas masing-masing karyawan sudah jelas. Anda tinggal menjalani saja dan tidak dituntut untuk menciptakan sisdur baru yang perlu trial dan error lagi. Demikian pula paket kompensasi (gaji, tunjangan dan jaminan lainnya) biasanya sudah terstruktur dengan baik dan dibuat mengikuti ketetapan pemerintah. Bila ini adalah tempat bekerja Anda yang pertama, maka Anda bisa belajar mengenali sisdur di berbagai departemen secara garis besarnya.

Spesialisasi, Mutasi dan Promosi

Di perusahaan besar dengan jumlah karyawan yang mencapai ratusan atau mungkin ribuan, masing-masing karyawan biasanya lebih diarahkan untuk menjadi spesialis sebagai lawan dari menjadi “si serabutan” bila Anda bekerja di perusahaan kecil. Di perusahaan besar, Anda bisa menjadi sangat trampil di satu bidang tertentu setelah bekerja beberapa tahun. Sementara di perusahaan kecil, kadang Anda dituntut untuk menangani beberapa jenis pekerjaan sehingga Anda bisa trampil dalam beberapa bidang sekaligus, bila Anda memang mau belajar banyak hal.

Di perusahaan kecil, persaingan untuk mendapatkan promosi atau naik jabatan, relatif lebih mudah. Si good performer akan mudah terlihat, sehingga jalan untuk dipromosikan lebih lapang. Di perusahaan besar, lebih berat karena jumlah pesaing lebih banyak dan kadang juga sulit bagi Anda untuk bisa terlihat. Bisa jadi Anda sudah menelurkan banyak prestasi, tetapi tetap tidak terlihat oleh atasan-atasan Anda. Persaingan ketat biasanya berarti kecenderungan untuk terjadinya permainan politik di kantor juga meningkat, sehingga mungkin Anda sulit naik jabatan karena memang ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Anda mendapatkan promosi. Banyak yang bilang, untuk menjadi ikan besar di kolam besar, kompetensi saja mungkin tidak cukup, tetapi dibutuhkan juga suatu kematangan berpolitik.

Di perusahaan besar, terbuka peluang untuk mutasi ke bagian lain, baik yang diinginkan atau tidak. Bila Anda tidak perform di suatu departemen, entah karena salah penempatan atau lainnya, Anda mungkin akan dipindahkan ke departemen lain yang lebih sesuai dengan kompetensi Anda. Atau bila karir Anda sudah mentok di departemen terentu karena bos Anda juga tidak bergeming di posisinya, padahal prestasi Anda diakui, maka mungkin masih terbuka peluang bagi Anda untuk dimutasi sekaligus promosi ke jenjang lebih tinggi di departemen lain. Sedangkan di perusahaan kecil, karena organisasinya memang sederhana, Anda tidak punya banyak pilihan.

Last but not least, tahukah Anda apa yang paling menggairahkan dengan menjadi ikan besar di kolam kecil? Tantangan untuk mengubah kolam kecil menjadi kolam besar! Jadi, pilihan mana yang lebih baik? Kolam besar atau kolam kecil? Cuma Anda sendiri yang bisa memutuskan berdasarkan analisis terhadap kondisi dan segala atribut yang Anda miliki saat ini .....

Senin, 26 Mei 2008

Minggu, 25 Mei 2008

Grafis Hari ini: dari Pemenang sampai Juri

Inilah upaya sambung-menyambung oleh Bentara Budaya untuk “mempopulerkan” seni Grafis. Dimulai pameran Setengah Abad Seni Grafis (2000), lalu pameran seni Grafis Penjelajahan Media dan gagasan (2002), disambung Trienal Seni Grafis I (2003), kemudian Trienal Seni Grafis II (2006). Lalu pameran yang berlangsung di Bentara Budaya

Dua pameran pertama diikuti- boleh dikata- seluruh pegrafis kita. Dua trienal diikuti peserta yang lebih sedikit, dan “Grafis Hari ini” (GHI) menampilkan karya pemenang trienal (kecuali Agus Suwage yang tak serta) dan dua yang masuk final, serta empat pegrafis “senior” yang pernah dilibatkan dalam trienal sebagai juri: Haryadi Suadi, Setiawan Sabana, Tisna Sanjaya dan Agung Kurniawan.

Apa hasilnya? Dibandingkan dengan karya-karya final dua trienal, pameran ini terasa lebih kaya dan lebih tinggi dari sisi teknis dan gagasan. Misalnya, karya Agus Prasetyo, pemenang kedua Trienal II. Dua karyanya yang masuk final cenderung monokrom, menyajikan fantasi bentuk flora. Karyanya dalam GHI merupakan penggalian lebih jauh fantasinya. Berbagai bentuk ia tata menjadi “dunia fantasi” yang kaya: seolah kita diajak memasuki sebuah pora warna dan bentuk, dan bagi saya, tersaji juga “musik” imajiner dari benturan-benturan bentuk dan warna itu.

Lalu pemenang pertama trienal, AC Andre Tanama, dalam GHI tak menampilkan karya cetak digital seperti karya menang, melainkan monoprint di kanvas. Dulu, karya cetak digitalnya dipilih antara lain karena kemampuannya menggarap teknik digital serasa cukilan lino. Kesan saya, ia seperti hendak melawan kesan datar yang lazimnya melekat pada karya cetak digital. Teknik yang dicapainya sedemikian rupa sehingga karyanya seolah asli. Tentu, kemenangan itu juga didukung factor lain: penjelajahan gagasannya dan penggalian bentuk-bentuk.

Sedangkan monoprint Andre sungguh berbeda sama sekali dengan karya cetak digitalnya. Ia menampilkan sebuah serigrafi dalam bentuk yang kita kenali (figure, seorang anak perempuan dan ruang). Serigrafi ini mengesankan satu perencanaan yang meminimalkan factor kebetulan (yang dalam seni Grafis sering kali tak bisa dihindari, bahkan kemudian dimanfaatkan). Maka, sepatu anak itu merah dengan demikian tetap muncul walau dilator gelap. Latar belakang yang membentuk tangga atau tembok direncanakan sangat rapi; disini unsur kebetulan pasti ada menurut pikiran kita, tetapi kesan rasa yang muncul menghilangkan pikiran itu. Menurut saya ini salah satu pencapaian monoprint yang utuh, cermat dan bentuk-bentuk itu berkisah dengan indah.

Yang juga mengundang perhatian di GHI adalah karya cukilan kayu Syahrizal Pahlevi, finalis di kedua trienal yang belum beruntung menjadi pemenang. Karya Rizal membuktikan bahwa seni Grafis pun bisa membawakan “jiwa tampak” nya Sudjojono. Bila karya-karya pegrafis yang lain menunjukkan terutama “penataan”, Rizal menuguhkan “emosi”. Ini terutama dicapai dalam karya besarnya (124 x 500 cm), dan tak terasa pada karya-karya mininya. “Jejak emosi” itulah kekuatan cukilan kayu ini.

Lalu cukilan hardboard Sri Maryanto (pemenang ketiga Trienal I), cukilan kayu Arief Prasetyo (mendapat penghargaan khusus di Trienal I dan finalis Trienal II), dan cukilan hardboard Agus yulianto (pemenang kedua trienal I) dibandingkan dengan karya mereka dalam trienal lebih tampil dalam teknik dan gagasannya. Terutama Sri Maryanto dalam “Kena Kepala”. Kecermatannya mencukil dan mewarnai mendukung humor yang hendak ditampilkan; seseorang yang tertawa lebar, sementara sebiji bom menghantam (dan meleleh) di kepalanya seolah berubah menjadi topi.

Akan hal para “senior” itu, karya media campuran Tisna Sanjaya yang segera menarik karena ukurannya yang besar, sekitar 200 x 200 cm. Pada pameran tunggal Tisna di Bentara Budaya, 2003, adalah karya-karya yang “jorok”, serampangan dan bau petai. Karya-karya di GHI menunjukkan kecenderungan Tisna yang baru; karya yang bersih, cemerlang dalam warna. Sabit-sabit yang dikolasekan (ditempelkan) di kanvasnya terlihat kebaruannya, tak lagi terkesan sebagai barang bekas seperti karya-karya dulunya. Namun, ia tetap sarkastik dalam humor-humornya. Kali ini, cetak saring campur gambarnya, “Si Kabayan Zarathustra”, paling mengundang gelak.

Karya cetak digital Setiawan Sabana dan Haryadi Suadi seperti hendak membuktikan bahwa teknologi ini bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan, dikhawatirkan, dan lain sebagainya bahwa itu bakal mengurangi nilai seni Grafis. Tiap teknik dan media punya keistimewaan masing-masing. Karya Haryadi “kehilangan” factor kebetulan dalam hal teknik mencetak yang kurang rapi hingga ada cipratan tinta cetak, misalnya. Namun, dengan karya cetak digitalnya ini, kontras hitam putih lebih terasa dan dengan demikian, bentuk dalam karyanya lebih tegas. Setiawan Sabana terasa seperti sengaja memanfaatkan kesan datar pada cetak digital. Gerbang berbentuk huruf “U” terbalik yang putih itu berada di sati bidang dengan latar belakang yang gelap merah kehitaman. Kacaunya ihwal ruang itulah yang terceritakan dari karya berjudul “Gate to Nature: the Global Warming” ini.

Adalah sebuah gagasan besar Agung Kurniawan: “Adidas Tragedy”, sepatu bermutu internasional. Dua kotak sepatu terbungkus karya grafis Agung menggambarkan anak-anak berkerumun dan seseorang berkaus bergambar logo Adidas mengapit dua sepatu beneran yang di alas dalamnya ditempeli karya grafis. Mungkin karena ukuran, atau cara menaruh, “sepatu” ini baru menarik dalam jarak dekat, dan kita melongok ke dalam sepatu. Ketika itulah sebuah kesan atau cerita atau asosiasi-asosiasi baru muncul. Inilah karya yang menurut saya meminimalkan fungsi karya seni rupa sebagai hiasan.

Walhasil, upaya sambung-menyambung ini masih perlulah dilanjutkan, oleh Bentara atau oleh siapa saja. Agar, belenggu “keaslian” karya, tentang ada-tidaknya “aura” dalam seni garafis- seperti dikatakan Aminudin TH Siregar, curator pameran ini- juga soal direngkuhnya teknologi cetak digital, tak lagi perlu dimasalahkan.

Yang penting, penjelajahan setuntas mungkin dalam teknik dan gagasan, bukan hanya untuk seni Grafis, melainkan juga seni-seni yang lain.

Bambang Budjono (Kompas, 18 Mei 2008)